アサダワタル(日常編集家)

#4 決断しないことにだって価値がある。

借りパクの話を聞いていると、個人で所有しているものより、貸し借りしているものの方が、時間の経過による影響は大きなものがあるように感じます。時間のなし崩し感と言いますか。

アサダ:それこそ土地の話でも、貸して返ってこなくなったものを別の人に貸すみたいなことがあるでしょうけど、土地の境界問題になってくると、ややこしい話になっていきますね。

そこは、それぞれが所有を主張しはじめると問題が浮上してくるようです。

そうか、所有を主張しはじめるとですよね。

直接つながる話かはわかりませんけど、やっぱり決めないことに耐えるって意外と難しいことだと思うんですよ。就職活動でもそうですけど、やりたいことや好きなことなんてそんなに簡単に見つかるものでもない。もちろん、小さい頃から明確に目標のある人もいるでしょうけど、僕はどちらかと言うと、それがなかった方なので。

ただ、社会に出て行くときに、この方向へ進むんだって自分を納得させないとつらいところもあるでしょうし、周りからの「早よ決めや」「早よ決断せんと」って声の圧力も大きいと思います。

そこはもうちょっと、いろんなことを同時にやっていくような選択も許されていいんじゃないかな。

まさにアサダさんの新しい著書『コミュニティ難民のススメ』で書かれていたことですね。

宙づりと思われる立場が「可能性の芽」だったり、弱さが強さに変わっていく話は、どこかで「借り暮らし」にも通じるものがあるような気がして、とても興味深く読みました。

ありがとうございます。

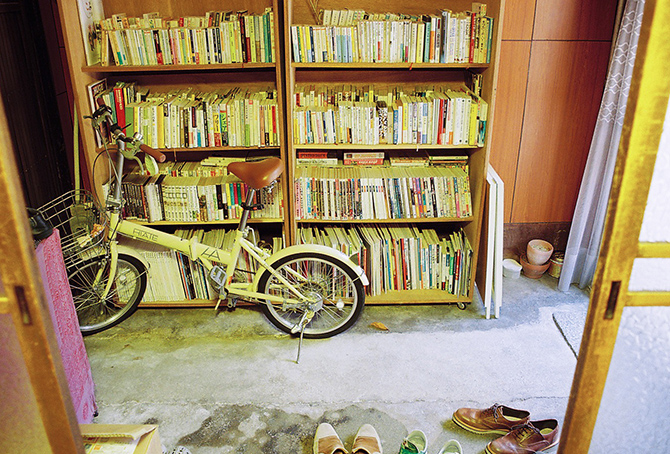

賃貸の話をもうひとつするとしたら、借りている側って自分でも無意識のうちにリミッターをかけているんですね。「これをやるのはダメやろなぁ」とか。それに対して、貸し借りの面白い事例が増えていくと、「これもやりたい」「あれもやりたい」って借りる側がもっと提案しはじめる可能性がある。

そこには必ず大家さんとの対話が生まれてきますし、大家さんの方から、あるコンセプトや社会的なテーマでその場所を使ってくれる人を募集するという事例も、これからはますます増えていくと思います。

大家さんが動くことはまた大きく可能性が広がりますね。

それは絶対にそうですよ。

今回は、第1回のゲストにして賃貸や借り暮らしについてたくさんのヒントを頂きました。

今、シェアの話はたくさん語られているけど、シェアってことば以前から貸し借りという行為はあったわけですしね。

僕がシェアに関して思うのは、それが当たり前になりすぎるともう公共物と変わらなくなってくるということ。あまりにシェア、共用が進んでいくと、ひとつひとつの個人の物語は薄まっていく気がします。だから、「住み開き」であっても、開かれすぎると普通の状況になってしまうところがある。

公共性が増すとともに個人が後退していくって、ほんとにそのとおりですね。

それよりは、半分は自分のものだとか、いい意味での個人の権限や、個人の感性が担保されていることの方が、僕は面白いという気がします。その上でどんな面白い展開ができるかは、まだノープランなんですけど(笑)。

文:竹内厚 写真:平野愛

(2015年2月18日掲載)

アサダワタル

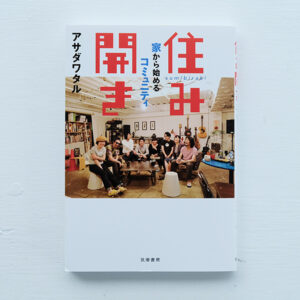

『住み開き 家から始めるコミュニティ』筑摩書房

あらゆる「住み開き」事例の宝庫。本書冒頭に書かれているように、地縁でも血縁でも、金や仕事の縁でもない、第三の縁が開かれるところに「住み開き」の可能性がありそう。

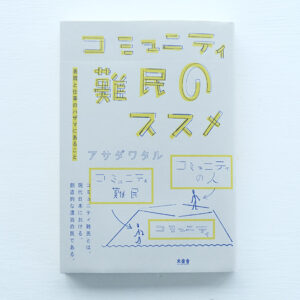

アサダワタル

『コミュニティ難民のススメ 表現と仕事のハザマにあること』木楽舎

特定のコミュニティに属さない人々の活動を、またまた豊富な事例や、多くの書籍からのジャストな引用ともに紹介、分析。自身の揺れや悩みも隠さずに書かれているのも読みどころのひとつ。

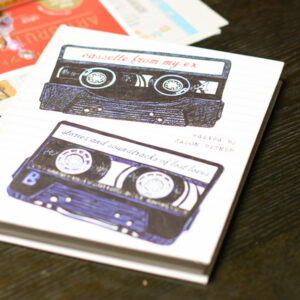

Jason Bitner

『Cassette From My Ex Stories and Soundtracks of Lost Loves』St. Martin’s Griffin

元カレ、元カノから送られたミックステープの紹介。カセットケースに描かれた、手書きレタリングなどのプライベートすぎるパッケージもそのまま収録。洋書です。

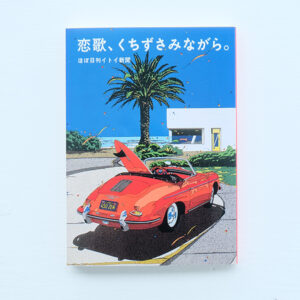

ほぼ日刊イトイ新聞

『恋歌、くちずさみながら。』ほぼ日文庫

「借りパク」のような、極私的な出来事をいかに他人と共有して、楽しむものにできるか。そのヒントとしてアサダさんに教わったのがこちら。恋愛ソングとその曲にまつわる投稿エピソードをまとめた、「ほぼ日」の大人気企画。