笑福亭生喬(落語家)

と長屋住まいの話

#2 まるでサンダバード基地!?

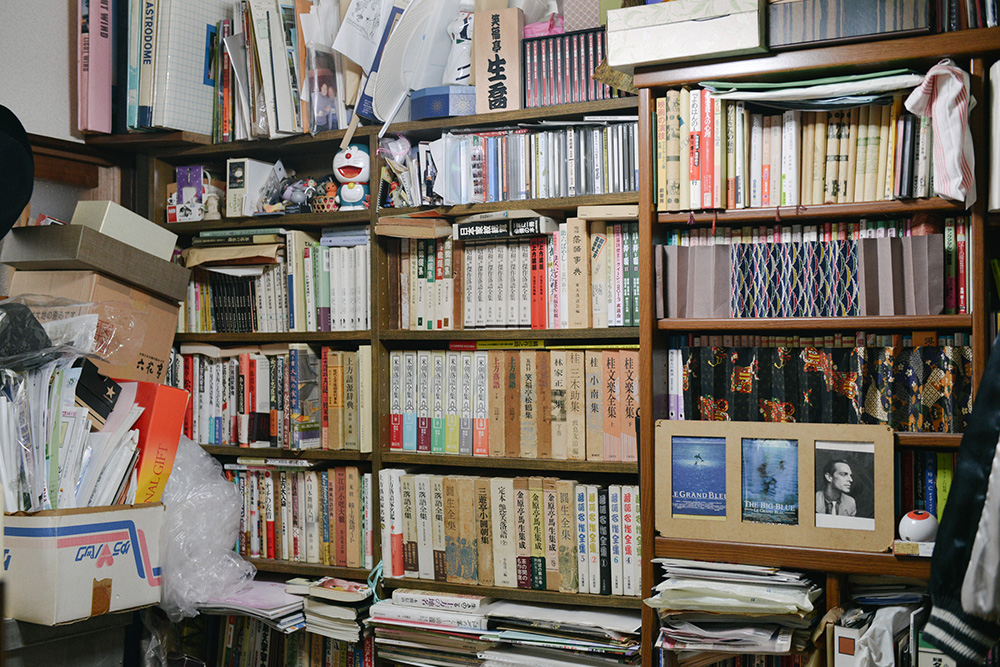

大阪市内の長屋で暮らす笑福亭生喬さん。玄関を入ると、東西の落語本や講談の全集などが詰まった本棚が並んでいます。そして、宝塚ファンで知られる生喬さんのコレクションもそこかしこに。そんな生喬さんの住まいにさらに迫ります。

#1 はこちら

玄関入ってすぐが本棚と資料置き場に

この家で落語の稽古されることもあるんですか?

自分の稽古はたいがいこの部屋で寝転がりながら(笑)。みなさん、落語家にいろんなイメージをお持ちやと思いますけど、人それぞれなんですよ。ちゃんと浴衣来て、見台(けんだい)置いて、座布団の上にすわって、本番さながらでないと稽古できないっていう人もおりますし。私なんかは、寝転がってネタ帳を見ながら、そうそうそうっていう感じで。あとは自転車乗ってる時にも稽古しますよ。

そうなんですね!

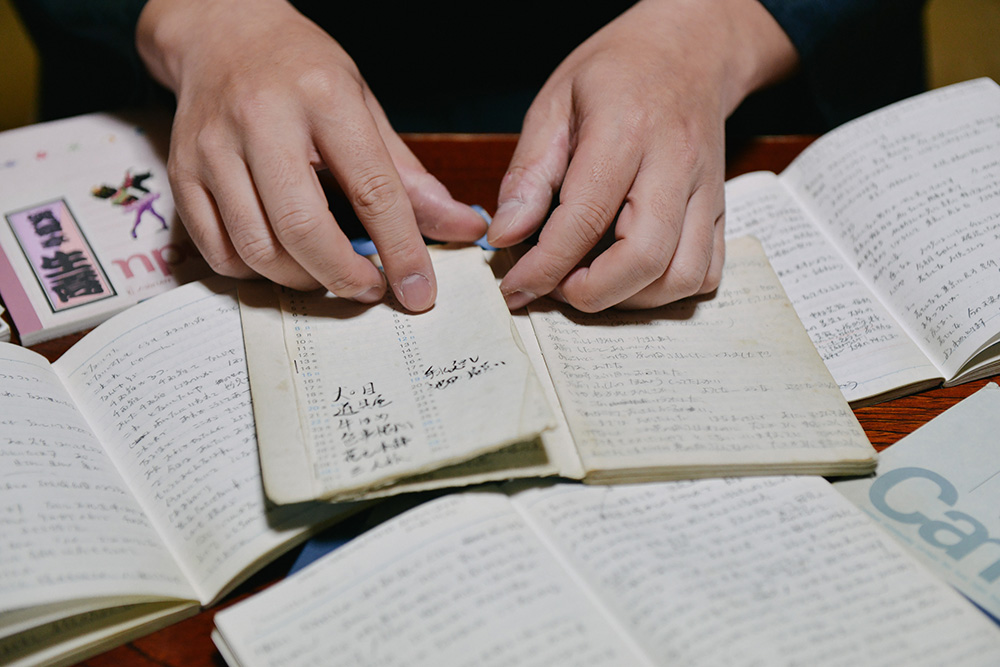

ちなみに、ネタ帳は全部この小さなノートです。もっと大きく書く人もいますけど、私はこれくらいの方が見やすいんで。うちの師匠の松喬なんかは、いっさい書かない人でした。「お前ら、書くと字で覚えるからあかん」と。

いまで何冊くらいになってますか?

一番新しいので16冊目かな。最初、師匠に稽古つけてもらったときは、ネタ帳をつけるという感覚がなかったんですけど、3-4本目のネタを教わった頃からノートにつけてます。それがもう25年前、そら、ノートも変色しますわ。

小さな文字がびっしりのネタ帳。基本のベースだけが書いてあり、やっていくうちに変化していくことも。ただ、話のフリとして絶対に言わなければいけないところには赤線が引いてある

1冊だけ違う色のノートがあります。

こちらは自作の“タカラヅカ落語”だけのノートです。これは表には出さない、裏ネタですからね(笑)。これは別もんって意味合いで、ノートの色だけ変えてるんです。

お弟子さんに稽古をつけたりすることもありますか。

それもこの部屋でやってます。昨日も後輩の(桂)まん我くんが稽古つけてくださいって言うんで、このあたりで向かい合ってやりました。

落語のネタというのは、そうやって一門を越えて後進に伝えられていくものなんですね。

そうですね、代々教わって伝わってきたものですから、預かっているという感覚ですね。それをまた次の人に渡す義務はあると思います。ただ、稽古つけてくれはった方の思いもありますから、おいそれと渡すわけにもいかない。東京の柳家小里ん師匠から「笠碁」をつけてもらった時も、「10年間はほかの人に稽古をつけないでね」って言われました。もともと「笠碁」が大阪の噺やから返したいっていうので、稽古をつけてもらったんですけど、そういう小里ん師匠の気持ちもあるので、よけいにそのネタを大切にしています。

ネタを返してほしいって言われることもあるそうですね。

そういうこともあります。ええ加減なことをされるのは具合が悪いので。そういう意味でも、ネタは預かりものという感覚ですね。

先ほど、落語会の予約の電話がかかってきていましたけど、ここがご自宅であり、事務所であり、稽古場でもあると。

そうそう。私も家にいてるタチなんで。この部屋は、6畳と板の間で実質8畳弱くらいですけど、部屋のそっち側は嫁のエリアなんです。そっちにCDがあるでしょ。僕は全然CDを聞かないので。私のエリアには落語会のチラシが千枚単位で積み上がってます。そして、その横のふすまのところから2階に上がれます。

この日の取材もこの部屋で。なお、右側が生喬さん、左側が奥さんのエリア

ふすまを開けたら階段が! 外から拝見したときは2階建てだとは思ってませんでした。

玄関の方からわかりにくいんですけど、屋根が三角になっていて、そこに小さな部屋と物干し台があります。見ます? 掛けがねをはずしたら、ガラガラっと開いて物干し台に出られます。まるでサンダーバード基地(笑)!

2階のガラリを上げると…

物干し台に出られます

物干し台に立つと意外に大阪の空が広い!

こんな造りになってるんですね。

大阪の天六に「住まいのミュージアム」ってありますよね。あそこに「大正から昭和初期の大阪の街並み」というジオラマがありますけど、うちの2階の造りと同じ長屋の模型がありました。これ、今住んでるとこやん!って。もう歴史になってました(笑)。

2階はどんな風に使われてますか。

2階は衣装部屋兼寝室。「宝塚グラフ」「歌劇」とかの雑誌も2階に置いてるので、趣味の部屋でもありますね。屋根がトタンなんでうるさいですよ。雨が降るとすぐわかります。風通しもいい。密閉されてないから(笑)。

2階から降りるときは後ろ向きにそろそろと。目立つところに貼ってあるのが「噺家宝塚ファン倶楽部」のポスター。宝塚ファンの落語家が集う会

芸大生から噺家になった生喬さん、その住まい遍歴もまた興味深いものでした。次回、修業時代と落語の話をお聞きします。

→#3 修業時代の木賃アパート、いずれは…