もらいものとおすそわけ植物による住まいがとっても居心地よさそうで

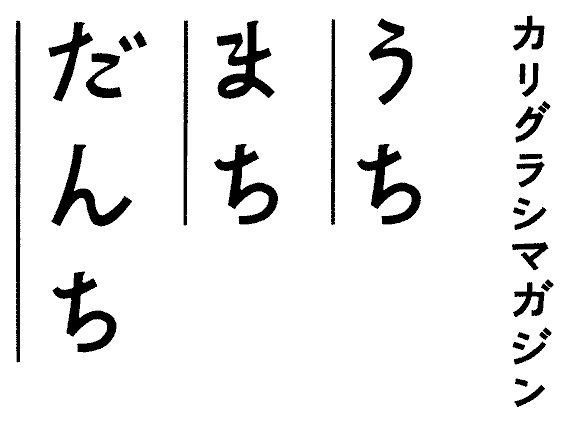

アーティスト・山本麻紀子さんのこと #1

京都駅の南側から歩いて5分。

京都の東九条地区は、路地に長屋が立ち並ぶ昔ながらの一角がある。そこに暮らす山本麻紀子さんの住まい、そして、地域の高齢者福祉施設「のぞみの園」と進めているプロジェクト。そのどちらにおいても、鍵になっているのは“おすそわけ植物”でした。

人と人の間を行き来する植物。そこに目を向けるだけでも、暮らしや社会が変わっていきそうな予感もひしひしと。

まずは、「家にあるものの98パーセントはもらいもの」という山本さんの住まいの話からお届けします。

#私のほうから家に近づいていく

なかなか味のある長屋、どうやって見つけた家ですか。

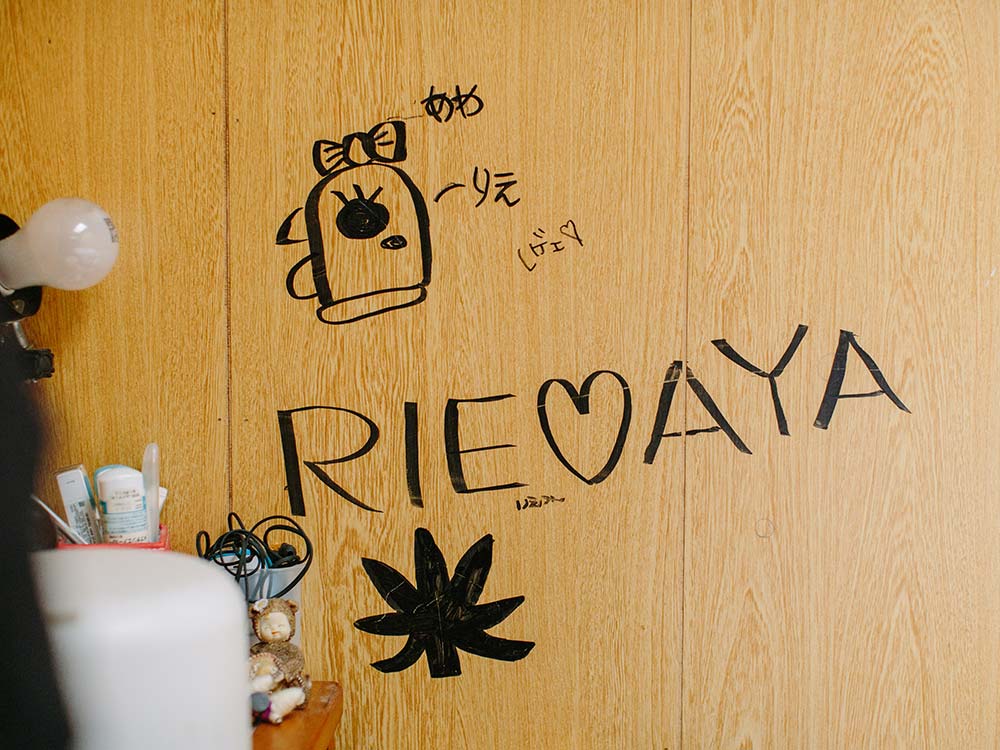

山本:友人のアトリエが近くにあって、そこで手伝ったりしてたら、同じ大家さんから「もう1軒余ってるけど、あんた住まへん?」って言われて。床も抜けてたし、壁には前の人が書いたらしき文字の痕跡があって、天井はヤニだらけで真っ黒…最初はすごく怖かったんです。たぶん、おばけもいました。けど、これは私の方から家に近づけばいいんやと思って、ある日、大声で叫びながら大掃除をして、だんだん家のことが好きになってきました。

家の方へ近づいていくというのは、改装するのとは違う?

山本:改装はしない。お金もないし(笑)。新たに壁を塗り直すとかじゃなくて、前の人が過ごしてきた時間を私が受け取って、この家と生きていこうと思えるようになったんです。だから、壁に貼られたシールの跡とかもいっこずつ見ていこうと思ったし、できるだけ、前からある世界はなくさないように。

柱の背くらべはいいとしても、あまり自分の家には書かなさそうな落書きも見られる。それをすべて残している山本さんの住まい方!

東九条の家に”東九条”と書いた前の住人(かどうかは不明)の気持ちはわからないが、山本さんから家に歩み寄ることで、それも今や暮らしの一部に。

今までもそんな風に家と出会ってきたんでしょうか。

山本:そんなことはないけど、知らない土地に行っても、家の中を見たい、どんな人が住んでたのかを知りたいって思うことは結構あります。たぶん私が興味あるのは、どんな風にその家を使ってはったのかということだと思います。

古い家を見つけて改修して住むって、今の時代、かなり一般的になってきましたけど、山本さんの住まいを見ていると改修しないと言い切るもいいなと思います。

山本:お金がもったいないし、もともとのほうがよくないですか、わからんけど(笑)。私のなかでは自分のものにしたいという気持ちはあまりなくて、自分から家に近づきたい、前に住んでいた人からこの家を引き継ぎたいという気持ちが大きいかも。引き継ぎ隊!?

その行為のこと、ここで引き継ぎ隊と名付けましょうか(笑)。

山本:家だけじゃなくて、この家にあるものも98パーセントもらいものなんです。抜けていた床に貼ったのは友人の実家の壁だったり、このテーブルも、ソファも、冷蔵庫も、器もほとんど、あれもこれも…。私の周りの大切な人だったり、大好きなお友達からたくさんもらいました。拾ったものも結構あります。

もらいものばかりだと、もっと統一感のない部屋になりそうですけど。

山本:そこが不思議なんです。同じ世界観を持ったものが寄ってくるんでしょうか。

そういう能力があるとしたら、分けてほしいです。

#おすそわけ植物の力

家のなかに植物がたくさんありますね。

山本:この家に引っ越してきてから周りを散歩してたら、このあたりの軒先や玄関まわりに植木がたくさん置いてあることに気がつきました。渋い工夫をしたりして、育ててられるんですね。年季の入ったサボテン、ガレージの上のブドウとか。気になってよく見に行ってたら、持ち主の方とお話ができるようになって、「ほんなら、これ持って帰り」文字と植物をもらえたことがきっかけで、どんどん増えていきました。

軒先の植木ってじっくり見たことがなかったかも。景色の一部になってました。

山本:そこには持ち主の何かがあふれ出ているというんかな。私だったらこんな風車はつけないとか、こんな鉢を使うんだとか、驚きがたくさんあって。見たことない植物も多くて、育てている方に聞いても「わしも知らんねん」って(笑)。大事に育ててるけど、何かは知らない。そういうのがいいなと思うようになりました。

眺めてるだけならまだしも、もらってきちゃうのはまた違う体験ですね。

山本::「これ、土に挿してるだけで絶対に根生えるから」っておばちゃんに言われてもらってきても、全然根が出なくて、何度も聞きに行ったり、お花が咲いたら報告に行ったり。“おすそわけ植物”があるとそういう関係性が生まれて楽しい。

入居時に床の抜けていたという台所にはおすそわけ植物がたくさん。一緒に暮らすアーティストの彼もあちこちからもらったり、拾ったりしてくる。

夏は暑くて冬は寒い、なかば外のような台所。居心地はいい。

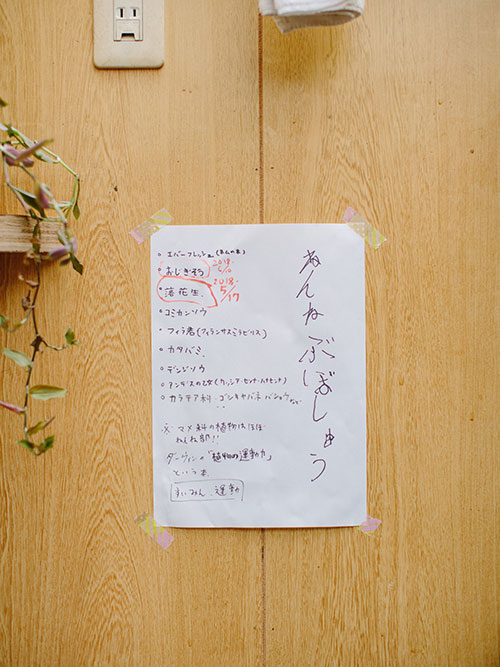

よく見ると鉢や缶には、これまで何を育ててきたかという歴代の植物名が書いてある。「これは植物の家なので、表札みたいに」。

このバケツは、“落花生→パクチー→みのはらさんにもらった”という代々の植物履歴が書いてあった。現在、植わっているのは正体不明の植物。みのはらさんも人からもらった名前のわからない植物なのだそう。

一応、ここは台所です。

“おすそわけ植物”がいい具合に家に混じってますね。

山本:正直なところ、私は植物を育てることが苦手だったんですけど、もらってきた植物がこの家にどんどん増えていって、ある朝、起きたときに“これはなんてすばらしい生活なんや!”と気づきました。植物だけでなく土のなかの微生物までカウントすると、ものすごい数の命といっしょに生きてるんやなって。

リノベーションではない、そんな家への近づき方もあるんだなと思います。

山本:すっかりこの家のことが好きになって、家族みたいに思いはじめたら、どんなことが起きてもこの家が私を守ってくれると思えるようになって。去年の台風でも大丈夫でした。

「ねんね部」というのも山本さんの名付け。葉を閉じたり開いたりする植物を集めたくて紙に書いた。子どもが書いたみたいな字も山本さんの直筆。

改修ではなく、家に近づいて、前に住んでいた人の残り香までも引き受けていくという山本さんの暮らし。実は、とても気になっている家もまた別にあるのだとか。なんの縁もない土地ながら、何度か通ううちに持ち主だった方のお墓を見つけたり、その親族に出会ったりして、その家にも近づきつつあるところ。

相手が家だから、植物だからといっても、人づきあいと何も変わらない姿勢で接しているのが、山本さんの居心地のいい住まいの理由かも。

→アーティスト・山本麻紀子さんのこと #2

おすそわけ植物で福祉施設の庭づくり、そして「お返事」のような作品も

山本麻紀子さんの“おすそわけ植物”は、すぐ近所の福祉施設でも展開されはじめました。次回、その経緯とアーティストとしての山本さんの活動をお聞きします。