最近、新しい商業ビルができると聞くと、「またかぁ。どうせチェーン店ばっかりで、個人店が搾取されるんやろ」となかなかポジティブな気持ちになれなかったりする。もちろん喜ぶ人もいるが、私のような反応になる人も少なくないはずだ。何というか、街が面白くなくなるというか、“ここだから“という個性が無くなっていく気がして危機感を覚えるからだ。

しかし、最近京都に復活したBALは違った。なかでも、地下に入った書店「丸善」は、小説『檸檬』(※1)の舞台にもなっていることもあるが、明らかに文学ファン層だけではなく京都の人が待ち望んでいた。前の丸善(※2)が無くなった時、私は大学1年生だった。そして、皮肉にも当時バイトしていたカラオケ店が、丸善の次のテナントに入ることになった。そのカラオケ店は河原町エリアに7店舗もあったがどこも満室。新しくつくればつくるほど儲かるのは確かなのだが、世の中にとってそんなに必要なのか? 対して、同じチェーン店でも丸善には丸善でしかないというものが確実にあって、その違いって何なのだろう。とバイトの帰り道、よく考えていた。思えば、そんなふつふつとした問いが今の仕事にも影響しているのかもしれない。

還暦を迎えた母親にとってのBALは、「OLの時ちょっと良いものを買いに行くところ」だったらしい。当時買ったという手描きの花が描かれたブラウスは、数十年の時を経て、今では私が愛用している。また、1年ほどかかっていた改装工事中、お年寄りの方が立ち止まってオープン日をメモする光景を目にしたこともある。BALから出てきた老夫婦が「この辺久々に来たわね」と話していたこともあった。

それぞれの人の記憶に残る唯一無二の建もの。その街の心のランドマークとなり、物語をたくさん紡ぐことができれば、きっと“ここにしかない”商業ビルのカタチもあり得るのかもしれない。

※1梶井基次郎による短編小説。丸善が重要な舞台として登場する。

※2河原町蛸薬師にあった丸善を指す。丸善は複数回移転を繰り返している。

岸本 千佳

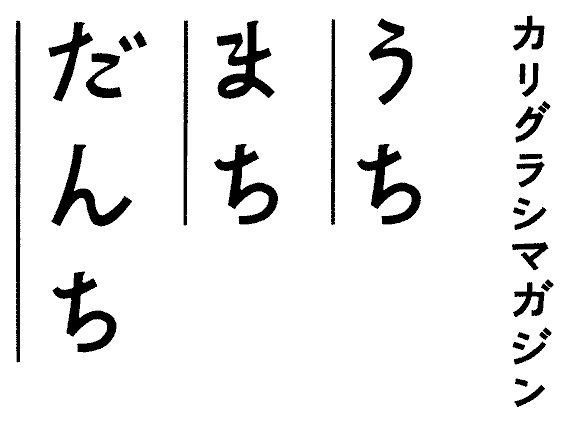

1985年京都生まれ。建築を学んだ後、東京の不動産ベンチャーに勤務、2014年より京都に戻り、フリーで不動産の企画・仲介・管理を行う。現在は、堀川団地再生や京都移住計画、DIYPなど不動産の有効活用の立場から、豊かな暮らしを提案中。