2015.04.18

with

倉方俊輔(建築史家)

around

長堀橋~空堀~大阪城 〈大阪市〉

建築史家の倉方さんが、かつて暮らしたことのあるという空堀界隈。大阪で貴重な町家が立ち並ぶ街ですが、そこで見つけたのは…。

#02

ミニマムな公共トイレ/銅板の家/路地と祠

―空堀商店街を倉方さんと歩いています。

倉方:商店街から少し入った脇道に公共トイレが…ありました。男性用の小便器がひとつあるだけの、これ以上ない極小の空間です。

―不思議なデザインのトイレですね。凝りすぎた結果、トイレだとわかりにくいかも。

確かにそうですね。建築のスケールじゃないですから。公共トイレって、法律によってドアをつけられないんです。福岡の中心街、警固公園にある公共トイレなんかも、人通りのすごい場所にあるのに、扉がないのでどうしても通行人から丸見え。それでも繁華街だから需要はあるんです。それが撤去されることになったそうで、最近、話題になっていました。

―団地にも昔はトイレがあったけど、管理の都合でだんだんなくなっていったそうです。

公共トイレには管理の問題がつきものですよね。そう思うと、こちらのトイレは随分きれいに管理されています。

―どうしてこの場所に公共トイレがあるのか、立地とデザインはやっぱり謎ですけど。

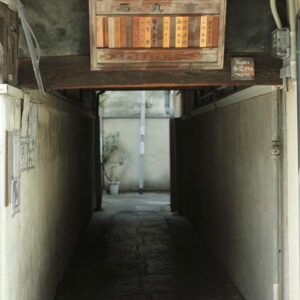

…周囲には銅板屋根の古い建物もありますね。さすが空堀。路地もいたるところにあります。奥に共同のお地蔵さんがあったりするので、そこへの導線を確保するためにも、長屋と長屋の間に路地が通されています。熊本市の古町というエリアにも江戸時代の町割りがのこっていて、そこにも同じような構成の路地がいくつもありました。

―路地の入り口に〇〇会と掲示されていますね。

防災面でのこともあるでしょうし、まさに共同体という感じ。心斎橋のような繁華街から歩いていける場所に、こうした街並みがあるというのが東京じゃ考えられない。いいですね~。

路上のご神木/手づくりの芳名板/あめちゃんのビル

―写真ではわかりにくいかもしれませんが、離れたところから空堀を見ると街全体が傾いてるようですね。

倉方:僕らも坂道に立ってるから、余計にですね。映画にもなった『プリンセストヨトミ』の中でも、時空の歪んだ場所として空堀が出てきます。…空堀の北側には、道路上にご神木が見られます。

―このあたりは道の真ん中に残されたご神木、多いですね。

そうですよね。榎のご神木が榎木大明神として祀られています。奉納金の芳名がホワイトボードに手書きですよ。

―手づくり感がいっぱいですね。

よく見るとお金だけじゃなくて、塩化ビニールを奉納している会社名まで書かれています。木の前には直木三十五の文学碑もありますね。いまでは、直木賞にだけ名前がのこっている作家ですけど、このあたりに住んでいました。

―空堀には直木三十五記念館もありますね。

榎木大明神の祠は、住宅に密接して置かれているので、どこからが私有地かわからない状態に。その間には排水路が通っていますし、なかなか入り組んだ関係です。

―と話している間に、出発から1時間が経ちました。

よく考えたらまだあまり移動してない(笑)。急ぎましょう。向こうにUHA味覚糖の本社が見えています。松屋町筋に面した正面はおとなしい建物ですけど、裏側はあめちゃんみたいなデザインになってるんですね。

―UHA味覚糖は、広告表現でも面白いものが多いですよね。

今度は、スパニッシュ風の邸宅も見えてきました。こうした建物がふと現れるのが街歩きの面白いところ。空堀とはまた違って、郊外に来たようなのんびりした雰囲気がこのあたりにはありますね。

公園のバウハウス/難解なジャングルジム/大人扱いの優しさ

―大きな公園が出てきました。南大江公園です。

幾何学的な遊具が見えますよ。甘さがなくてかっこいい! ちょっと入ってみましょう。この公園は空間をゼータクに使ってますね。まだモダニズムの時代というか、抽象的にデザインされた昔の遊具ですね。基本的な造形と基本色でどこまで楽しいものがつくれるか。バウハウスを彷彿とさせます(笑)。

―南大江公園でバウハウス!

どんな造形だってできるコンクリートの可能性を追求しています。この遊具、すごい位置に子供用のステップがついてるな。細やかというか…。

―ステップを使うくらいの小さい子だと、登ってから途方にくれそう(笑)。

きっと人生の厳しさを伝えてるんですね。自己責任で登ったんだから、後は自分でなんとかしろ!って(笑)。

―遊具の配置のされ方もまちづくり的な感じ。

たしかに。ジャングルジムも独創的なデザインですよ。いいなぁ。

―登ってみてくださいよ。

よしっ! これは難しいよ。上がると二度と出てこれない。知恵と身体をちゃんと使わないといけないから。

―昔の遊具ってどんどん撤去されているので、その点でも貴重ですね。

今の遊具はデザインも具象化しちゃうでしょ。子どもが喜びそうって大人が考える枠の中におさめる形で。だけど、抽象的な色と形というのは、冷たいようでいて、実は使い手の可能性を信じてるから。それが近代のいいところ。

―樹木などの形にした遊具なんかより、抽象的な遊具の方がむしろ子どものことを考えていると。

そう、優しさですよ。素っ気ないようだけど、ちゃんと使う子どものことを大人扱いしているんですね。女性向けだからピンクにするのと一緒で、いやいやそんな単純なものじゃないでしょという話ですね。

―街なかのナイスな公園でした。

これだけの公園だから、公園界では有名かもしれませんよ。何十年と使われ続けてる、こうした公園がふっと出てくるのがいいですね。

ーさて、残り時間は40分くらいですけど、なんとか大阪城までたどりつきたいですね。

→ 倉方俊輔さんとの「さんかつ#03」

次回は、上町台地にそびえ立つ大阪のシンボル、大阪城へ。知ってるつもりで知らないこと、たくさんありました。