2015.06.03

with

山納洋(大阪ガス近畿圏部 都市魅力研究室/Walkin'About)

around

長田~長田神社~高取山 〈神戸市〉

長田のまちを歩いて、地元では「毎日登山」の山として知られる高取山へ。「清水茶屋」*というお茶屋に到着しました。出迎えてくれたのは、店主の藤田典子さん、娘の佳子さん。

#03

清水茶屋/外国人と六甲山/茶屋の役割

―登山道の茶屋って、結構ポピュラーなものなんですか。

山納:実は、六甲山以外ではあまり聞いたことがありません。六甲というのは、外国人が開いた山なのでちょっと特殊なんですね。山上にゴルフ場を作ったり、スケート場を開いたり、そして茶屋でお茶を飲んだり。

―お茶屋といえば、多くのひとは団子に日本茶という、時代劇で見たような景色を想像しますけど。

そうですよね。見た目は和風なので、その想像でも間違ってないんですけど、内実は西洋の近代登山の雰囲気を伝えるものなんです。たとえば、昔の茶屋の写真を見ると、意外と正装で写ってるんですね。上流階級のひとたちが居ずまいを正して、山に登ってきていた。

―革靴にニッカポッカのスタイルとか。

そうした外国人のスタイルを真似する形で、登山が広がり、茶屋もできてきたようです。高取山の茶屋も4軒どころじゃなく、20軒くらいあったそうですよ。

―ひとがあふれていたんでしょうね

しかも、港にある造船所や製鋼所などで茶屋の食券が配られていたので、週末になると、労働者たちがわっとレクリエーションにやって来ていた。

―まちで働く、まちで暮らすひとの公園のような働きですね。

まさに公共空間。ほんとはもう閉まってる時間なんですけど、事前に連絡しておきました。清水茶屋を見せてもらいましょう。こんにちは~。

齋藤佳子:どうぞどうぞ、お待ちしてました。

―おじゃまします! 朝早くから開けておられるんですね。

佳子:6時には店を開けて、9時頃にはほとんどの方が下りられてるので、営業はその3時間くらいですね。

山納:9時にはもうできあがってる方もいますよね。

佳子:そうそう、朝から飲んでる方も。

藤田典子:今時分だと、もう朝の4時すぎにはにぎやかな声で山頂から下りてこられますね。今日もイノシシがようさん出たとかいう話をされてました。

―いまがちょうど11時なので、茶屋としてはずいぶん遅い時間なんですね。失礼しました。

佳子:いえいえ~毎日、輪投げの練習をされてる方もいらっしゃるけど、今日はその方ももう下りてしまって。でも、奥を見ていってください。

山納:奥に投輪場があるんです。見せてもらいましょう。

―投輪場ですか!

投輪場/輪投げのクラブチーム/茶屋の可能性

―うわっ、これが投輪場! 的までが遠いですね!! 完全にスポーツだ。

山納:8.5mあります。1から9までの的があって、その合計点数を競う「投げ込み」というのがいちばん単純なルールなんですけど、ひとつの的に2本入れないと点数にならない「ダブル」とか、いくつかの競技があります。

―投げ輪はゴム製、しっかりしたツクリです。

ゴムを加工したり、鉄を加工して投輪台をつくったり、そうしたことは長田のひとにとってはお手のものですから。

―言われてみれば、投輪場にあるいろんなものが手づくりです。だけどそもそも、どうして輪投げなんでしょう。

大きな客船などの船上では、レクリエーションとして輪投げが行われていたんですね。だから、外国人たちが山でも輪投げを始めて、それが見よう見まねで広まったみたいです。茶屋ごとに輪投げのクラブチームがありまして、彼らがここで練習をして大会に出ています。

―投輪のクラブチームまで! いまでも盛んなんですね。

佳子:一応、会員制なので、昔からやってるという方ばっかりで、だんだんメンバーは減ってきました。山納さんで超若手。

山納:いや~伸び悩んでいます。大会に出るとみなさんの足を引っ張るので心苦しい…。だけど、年配の方はほんとにべらぼうに上手なので、子どもに教えるとか、そういう機会が持てればいいなと思います。

―たしかに、ボーリング場にも似て、世代を越えて楽しめそうですね。

山納:昔はきっと、お茶を飲んだりお酒を飲んだりしながら、輪投げをして、山登りをしてという場所だったんですね。もうひとつ上の茶屋「中の茶屋」は卓球が熱いんですよ。むちゃくちゃ強いママがいます。

佳子:私が子どもの頃は、うちにも卓球台がありました。今でも弓道場はさらに奥にありますよ。

―ほんとに茶屋は一大レジャーランドですね!

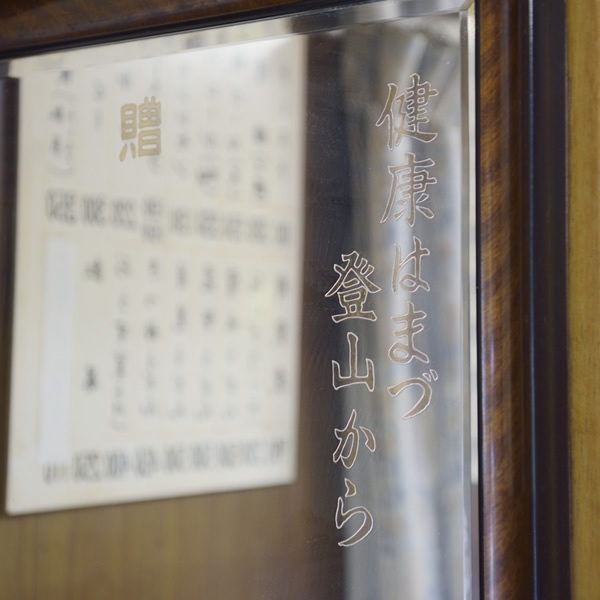

佳子:兵庫の駅のほうから、かなり距離があるけど、毎朝、仕事の前に上がってきて、ここから仕事へ行く。昔はみんなそんな感じだったと思います。

―ひと登りしてから仕事へ。気持ちよさそうです。

佳子:毎日登山も、もう何十年と続けられてる方ばっかり。若いひとはまずいなくなりました。

―自分も含めてですけど、どうしても毎日の習慣にするということが苦手なんですよね。

藤田:若い子らはほんまに続かんねぇ。それでもうちは茶屋の中でも、一番下やから。

佳子:今までは山頂まで行ってたけど、90歳になってもう無理やから、うちまで署名簿(毎日の登山記録としてサインをつける帳面)をおろしますという人もおられるんですよ。

山納:長田は高齢化率の高い地区ですけど、高取山にもそれは現れています。だけど、茶屋というインフラ自体はあるわけなので、まだまだいろんな可能性があると思うんです。

―まちから近い、山として気持ちがいい、それほどハードな山道じゃない…そう思えば、なにかしらできそうな場所です。

山納:芦屋にある「大谷茶屋」では、若いメンバーが交代で週末だけ茶屋を借りて、カフェを開いたりする動きもありますので。

―まずは、茶屋の空間を体験してもらいたいですね。そのためには、早起きが必須かな。

佳子:朝から山に上がってしまえば、その後にまだまだ遊べる時間があると思いますよ。

―朝9時には一杯やって、できあがってる方がいらっしゃることを思えば、1日は長いですよね。今日はありがとうございました。

→ 山納洋さんとの「さんかつ#04」

最後に、山納さんから「まち読み」のツボを教わります。演劇とまち歩きは似ているなんて話まで!

*清水茶屋 神戸市長田区高取山町9 6:00~10:00頃 木曜休 投輪場は会員制